私たち家族のアメリカ生活 ― 南カリフォルニアでの4年間

「アメリカの学校」と聞くと、多くの日本人がまず思い浮かべるのは「自由そう」「個性を大事にしそう」といった漠然としたイメージかもしれません。

しかし、実際に子どもを通わせ、日々の学校生活を“親として”体験すると、想像以上にカルチャーギャップに驚かされることの連続でした。

私たちが暮らしたのはカリフォルニア州ロサンゼルス。息子はPreschool(3歳)からPrivate Schoolに通い始め、Kindergartenを経て、日本でいう小学2年生の年齢まで、4年間を現地で過ごしました。

現地での妻は息子の育児と幼児教育に専念した生活スタイル。そのため息子の送り迎えでほぼ毎日学校に通っていました。

そのうち、各授業やイベントの準備・片付けのボランティアにも関わり、職員室や校長室への出入りも自然に振る舞っていた彼女は、クラスマザーの一人として先生方と教室を支える存在でした。

英語が得意だったわけではありませんが、子どもたちと関わるのが好きだったこともあり、楽しみながらなんとかやりくりしていた様子が印象的でした。

この日々を通して私たちが感じたのは「教育の現場は文化を映す鏡」だということ。

そこから得た“気づき”は実はビジネスやチームマネジメントにも通じる本質だったのです。

驚きの連続だった“カリフォルニアの教育現場”

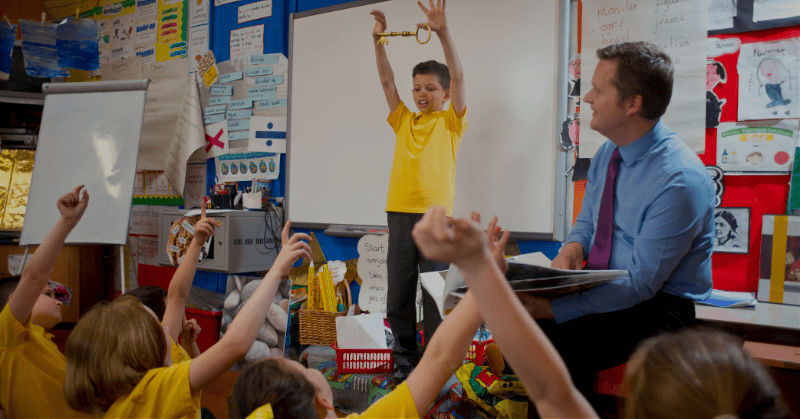

Show & Tell:”伝える力”と “自分の視点”を育てる文化

カリフォルニアの幼児教育における象徴的なプログラムのひとつが「Show & Tell」です。

子どもが自宅からお気に入りの物を持参し、それについて皆の前で紹介するというシンプルなアクティビティ。ですが、その背景には「自分の言葉で語る力」を育む、明確な教育理念が存在します。

この活動では、単に「うまく話せたかどうか」ではなく「自分で選び」「自分の視点で語る」ことが評価されます。

特に印象に残っているのは、発表をする子どもに対して先生が「そのおもちゃを選んだ理由、いいね」「それを大事に思っているのが伝わってきたよ」といったフィードバックを返していたこと。

「正解を答える発表」ではなく、「自分を表現する発表」が評価される環境でした。

さらに驚いたのは、6〜7歳のクラスメイトたちの反応です。どの発表に対しても自然と「Wow!」「That’s so cool!」とポジティブに盛り上がり、クラス全体が“盛り上げ役”として協力していたのです。

キャッキャと騒ぐような年相応の無邪気さの中にも、「みんなで楽しむ」「他人の話を肯定的に受け止める」という姿勢がしっかり育っていることに感動しました。

👉 この“自己表現の文化”は、後の英語プレゼンの場面でも重要な意味を持ちます。実践的なTipsをまとめた別記事「英語プレゼンで黙らないための心構え:日本人が意識すべき3つの視点」でも詳しく紹介していますので、ぜひ併せてご覧ください。

ホットドッグ・ランチから学んだ“選択の自由”と“多様性の尊重”

例えば学校のランチメニューでよく登場した「ホットドッグ」。ボランティアとして参加していた妻はその様子に大きな衝撃を受けたと言います。

というのも、生徒たちは一人ひとり、自分の好きなパン、ソーセージ、トッピング、ソースを選んで“自分だけのホットドッグ”を作るのが当たり前という雰囲気でした。

パンもソースも何種類もあり、「ピクルスだけ」「ケチャップは絶対」「マスタード抜き」といった希望を、子どもたちははっきりと伝え、それを聞いた私たち大人が丁寧に対応していく――そんな光景が当たり前のように展開されていました。

日本であれば「これが今日の給食です。好き嫌いせずバランスよく食べましょう」という教育が一般的かもしれません。でもこの場では、「自分の好みを明確に伝えそれを尊重してもらう」ということが、ごく自然に行われていたのです。

これは単なる食の話にとどまりません。

自分の意見を持つこと、選択肢の中から自分で選ぶこと、そしてそれを周囲が受け入れること。

この積み重ねが自己主張の土台であり、多様性の受容へとつながっていることを私たちは改めて実感しました。

もちろん、食に関しては好き嫌いが激しくなりすぎたり、健康バランスの問題が出てくるなど、これは「理想的なだけ」の話ではない現実もあります。

自由には責任が伴うという、まさに“Diversity & Inclusion”の本質を、このような日常の場面から体感することができたのです。

「いい子」より「自分らしさ」?人間形成に見る価値観の違い

アメリカ、特に私たちが暮らしたカリフォルニアの教育現場では、子どもが“自分らしくあること”を何よりも大切にしているように感じました。

アメリカで子どもが「それ、やりたくない」と言えば「なぜそう思ったのか?」を話し合う時間が設けられます。

先生は一方的に指示を出すのではなく、子どもと“対話”をしながら関係を築いていくスタンスをとっていました。

日本でよく言われる「協調性」や「和を乱さない姿勢」ももちろん大切ですが、こちらではむしろ、自分の意見を持ち、伝えることを通じて、集団の中での立ち位置を築くという文化が根づいています。

またまた妻の話ですが、彼女は小さい頃から髪が茶色で学校に行くのに『赤毛証明書』なるものを持参していたそうです。校則で『自分の髪色で、染めているのではない』を証明するものです。

ところがアメリカの小学校では、担任の先生が生徒に「あら、素敵なピアスね!すごくあなたに似合ってるわ」「あのね、お母さんにつけてもらったの!」という会話を聞いて色々な意味でびっくりしたそうです。

違いを「個性」として認め合うこと。「正しさ」ではなく「多様さ」に価値を置くこと。

これは単に教育の話ではなく、職場や社会全体の在り方と密接に関係していると、強く感じました。

まとめ:文化の違いは“戸惑い”と同時に“贈り物”だった

自分で選び、自分の言葉で語り、自ら責任を持つ。

カリフォルニアの幼児教育現場で目の当たりにしたこれらの力は、グローバルビジネスで求められる思考とまったく同じものでした。

異文化を理解する力。多様性を受け入れる力。そして、自己表現する力。

これは子どもたちだけでなく、私たち大人にとっても、世界と対等に向き合うために不可欠なスキルです。

教室という“小さな社会”で学んだ感覚を、大人の世界――ビジネスの現場へと繋げていくこと。

それこそが、これからの時代を生き抜く私たち自身に課された、新しい成長課題なのだと、強く感じています。

コメント