ブランドは工場やオフィスのような有形資産ではありません。顧客の頭と心の中に築かれる「無形資産」です。

アメリカのマーケティング学者 デイビッド・A・アーカー(David A. Aaker)教授が1991年の著書 Managing Brand Equity で提示した「ブランド・エクイティ」という概念は、この考え方を明確にしたものです。ブランドの強さは数字には表にくいですが、実際には企業の競争優位や利益率に直結しています。

私は長年グローバルの現場で、「ブランドは広告では作れない」「信頼こそ最大の資産だ」という現実を痛感してきました。本稿では、ブランド・エクイティを理解し、それを高める方法としてのインナーブランディングについて整理します。

ブランド・エクイティの4要素

アーカー教授はブランド・エクイティを4つの主要な要素に整理しました。それぞれがどのように機能するかを見ていきましょう。

① ブランド認知

どれだけ広く、自然に想起されるか。つまり「〜といえばXXX」と即答できるかどうかです。

「日本一高い山=富士山」と誰もが答えられるのは、圧倒的なブランド認知の力です。

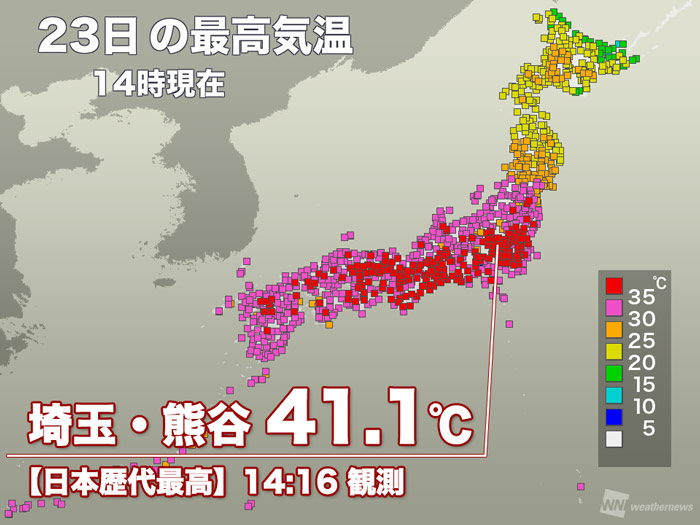

私の地元・熊谷(埼玉県熊谷市)も長らく「日本一暑い街」として知られてきました。「熊谷出身です」と自己紹介すると、「ああ、あの暑い街の?」と返されるのが常でした。

これは立派なブランド認知です。「日本で一番暑い街と言えば?」に対して多くのブランド想起がありました。

しかし2025年、お隣の群馬県伊勢崎市に最高気温記録 (41.8℃)を奪われた瞬間、その力は大きく弱まりました。「日本一」でなくなると、『ただの暑い街』にしか見えなくなる。ブランド認知がいかに脆く、同時に強力かを実感しました。

ここで注意したいのは「ブランド認知」と「知名度」は異なる点です。知名度はただ名前を知っているだけ。そこに以下で触れる「連想」部分が伴っていなければ、さらに「好意」や「信頼」が伴っていなければ、企業が使えるブランド認知とは言えません。ブランド認知は、ポジティブな印象を伴った記憶として定着していることが本質です。

② ブランド連想

単に知っているだけでなく、どのようなイメージと結びついているか、が大事になります。

知っているだけであれば、とにかくマス広告への投資を重点的に実施すれば認知を獲得できます。が、それらはただ名前をよく耳にするだけで、ブランドに対する感情が伴いません。

それに対して、

- スターバックス=「おしゃれで居心地の良いサードプレイス」

- IKEA=「自分で組み立てる」「北欧デザイン」

- 吉野家=「早い・安い・旨い」

これらのブランドは、単なる製品の集合体ではなく、特定の意味や世界観と結びついて想起されます。

一方で、ネガティブな連想が広がるとブランド・エクイティは一気に毀損されます。リコールや炎上のニュースが象徴的ですが、「あのブランドは不誠実だ」という印象が根付くと回復には長い時間がかかります。

③ ブランド・ロイヤルティ

顧客が目移りしたり、対抗他社へ浮気せず、繰り返し選び続けてくれるか。

iPhoneユーザーが新モデルを買い続けたり、ディズニーファンが繰り返しパークを訪れるのも、ブランド・ロイヤルティの高さゆえです。

ロイヤルティが高い顧客は単なるリピートにとどまらず、積極的に口コミを広めてくれる存在でもあります。結果として広告費を抑えつつ売上を拡大できます。

さらに「信頼できるから高くても買う」と顧客単価が上がる効果も期待できます。逆にロイヤルティが低い場合、わずかな値引きやキャンペーンで簡単に他社へスイッチされてしまいます。

企業にとってロイヤルティは「高いか、低いか」で判断するシンプルかつ本質的な指標です。

④ 知覚品質

顧客が「このブランドなら大丈夫」と信じられるかどうか。

品質そのもの以上に「安心感」が価値になります。トヨタ車が世界中で支持されるのは、耐久性や信頼性が知覚品質として定着しているからです。

あるいは、ダイソンもその例です。「吸引力が落ちない掃除機」「革新的なデザイン家電」という信頼感。価格は高いのに選ばれるのは、知覚品質が購買を後押ししている好例です。

メルセデスベンツもその例に当てはまると思います。「高級車=安全性・耐久性が高い」という世界共通のイメージ。実際の走行性能に加え、長年のブランド体験の積み重ねが知覚品質を確立しています。

身近なところだとユニクロもあげられます。「低価格なのに品質が安定している」「ヒートテックやエアリズム、感動パンツは機能性が高い」という安心感。衣料品の“普段使いブランド”として世界中で信頼されています。

このように、知覚品質は一朝一夕でつくれるものではありません。長年の積み重ねによる信頼の結果として形成されるものです。

インナーブランディングという側面

企業文化の醸成

ブランド戦略を考えるにあたり、多くのビジネスパーソンや経営者の方が頭に思い浮かべるのは「アウターブランディング」の印象が強いかもしれません。

XXX(ブランド名)らしい広告、とか、XXXXらしいキャッチフレーズ、XXXらしいイメージキャラクターの採用、などなど・・・。確かにこういった〜らしさ外部に発信するときに一貫性のあるコミュニケーションを継続することはとても大切です。

が一方で、ブランド戦略は広告や外部発信だけでは成立しません。むしろ社内文化がブランドの基盤を支えています。それらを発信している社内の人や社員の想い、求心力位となる企業カルチャーがあってこそ、一貫したブランドらしさが生まれるのだと強く感じます。

このブランドの持つ世界観を作り上げているのは紛れもなくそこで働く人たちです。この人が醸し出す全ての行動・言動が一つになって、世界観を作り上げ発信し、これを顧客の目線や期待値と照らし合わせた時にブランドが評価されます。

スターバックスの店員(パートナーと呼ばれているそうです)が、なんか不機嫌そうにムッとしていたら、顧客は強い違和感を覚えるでしょう。

これは多くの人が「スタバの店員はいつもフレンドリーで親切」という前提で来店しているからです。スターバックスの店員にとって「当たり前の一貫性」が徹底されているとも言えます。

なぜなら彼らは自分たちのミッションを深く理解しているからです。

ディズニーランドのキャストも同じです。

彼らは「夢の国」を支える存在として、言葉づかい、所作、振る舞いを徹底しています。これは単なるマニュアルではなく、「私たちは何を提供しているのか」を全員が理解しているからこそ実現できるのです。

このように常に新しい挑戦を掲げる企業にはクリエイティブな人材が自然と集まります。

逆に停滞している企業には優秀な若者は定着しません。一方で、なんとなくの企業には、なんとなくの人材しか集まりません。

近過ぎて見えない

さらに、『近過ぎて見えない』というジレンマもよく耳にします。

ある日本の電子機器メーカーでは、生産工程で製品の耐久性をテストするために、一つずつ製品を机に叩きつけて(😱)その耐久性をテストする工程がありました。

また、大型の製品も運搬途中に落としてしまった際の破損状況を見る落下シミュレーション、また、運搬中の連続した振動で故障への影響を調査する振動シミュレーション、周囲の温度や湿度が急激に変化した時のシミュレーションなど・・・「これでもか!」というほど完成した製品を痛めつける。

この業務を行なっている担当者も、部署も『別に毎日やってる当たり前の一作業』という日課にしか見えていなかったのです。

が、たまたま外部メディアが工場取材をする機会があった時、この光景を垣間見ることになり、まず最初にそんな品質チェック工程があることに驚き、次に「何故、こんな素晴らしいブランド信頼プロセスを社会にアピールしないのですか?」と二度驚かれたといいます。

このように、社員の目からは「当たり前過ぎて見えなくなっているいつもの作業工程」も、一般の視点では「もの凄い偉業」という事実。実は社内ですでに幾つも持っている企業が多い様に感じます。

日本人はこういったブランド価値をアピールすることがあまりにも弱い様に思えます。

人事とブランド戦略

ブランド戦略は、マーケティングや広報部門だけの責任ではありません。インナーブランディングを考えると人事部がその大きな役割を担っていることがわかります。

そして、その人事制度や評価基準もインナーブランドを形づくります。

「挑戦を奨励する」と理念で言いながら、評価が年功序列のままでは矛盾します。福利厚生や働き方の制度も同じ。社員が「なぜこの制度があるのか」を理解できなければ、ブランドは社内で分解し、モチベーションは上がらず、そして顧客体験にまで悪影響を及ぼします。

人事はブランド戦略そのものと言っても過言ではないかもしれません。

戦略としての実践:ブランドを測り、改善する仕組み

ブランド・エクイティを単なる理念で終わらせず、戦略として実践に落とすには「測定と改善」が不可欠です。

- ブランド認知やブランド・ロイヤルティはKPIを設定して測定する。

例:純粋想起率(最初に挙げられる割合)、再認想起率(ヒント付きで思い出される割合)、リピート率など。 - 定点観測を行い、時系列で変化を追う。

- 競合企業との比較をすれば、自社のポジションを客観的に把握でき、具体的な打ち手に直結する。

- ブランド連想は定量化が難しいが、ポジティブかネガティブかを調査で見極める。ネガティブな連想は即、ブランド・エクイティ低下につながります。

戦略とは「測れるものを測り、改善につなげる仕組み」を持つことです。ブランド戦略も同じ。定性と定量をバランスよく組み合わせることが、実践を持続可能にします。

まとめ:ブランドは最強の無形資産

- ブランド・エクイティは顧客の頭と心に積み上がる資産

- インナーブランディングはその土台を支える社内文化

- 人事・評価・制度もブランド戦略の一部

- KPIを設定し、測定と改善を続けることで、戦略が実効性を持つ

強い企業は、CEOから新人まで「我々は社会に何を提供するのか」「未来にどう貢献するのか」を一貫して語ることができます。ブランド戦略とは、単なるマーケ活動ではなく、企業の生き方そのものなのです。

コメント