〜グローバル環境で成功するプロジェクトマネジメントのコツ〜

グローバルチームで働くビジネスパーソンにとって、英語を中心としたメールやチャットはもはや日常です。

しかしその一方で、「伝えたつもりだったのに伝わっていなかった」というすれ違いも、また日常的に起きているのではないでしょうか。

特に、国をまたぐプロジェクトや、時差・距離のあるチーム同士ではテキストだけに頼ったコミュニケーションには思わぬリスクが潜んでいます。

特にオンライン環境においてこれらは顕著です。細かな認識のズレが積み重なり、やがてプロジェクト全体に深刻な影響を及ぼすことも少なくありません。

本記事では、私自身がグローバル現場で痛感してきた「テキストだけでは伝わらない」という現実をもとに、その壁を乗り越えるための非テキスト型コミュニケーション手法をご紹介します。

なぜテキストだけでは伝わらないのか?

オンライン環境では、対面コミュニケーションにおいて自然に機能していた多くの要素が失われがちです。

たとえば、表情・ジェスチャー・声の抑揚といった非言語的なシグナルや、あいまいさを埋める場の空気感、ミーティングの前後でのちょっとした雑談のやり取りなどです。

また、相手の反応を見ながら柔軟にメッセージを調整するといったリアルタイム性や相互補完性も限定されるため、やり取りが一方通行になりやすいという課題があります。

さらに、チームメンバーの文化的・言語的背景が異なる場合には、同じ言葉でも受け取られ方に大きな差異が生じることがあります。

このような状況では、テキストベースのやり取りだけでは意図が正確に伝わらず、認識のズレや誤解が蓄積されるリスクが高まるのです。

言語では伝わらなかった。だから「非言語コミュニケーション」

複雑で難しい経営戦略方針説明などだけではありません。本当に日常の対話の中にちょっとした伝わりにくい場面があります。

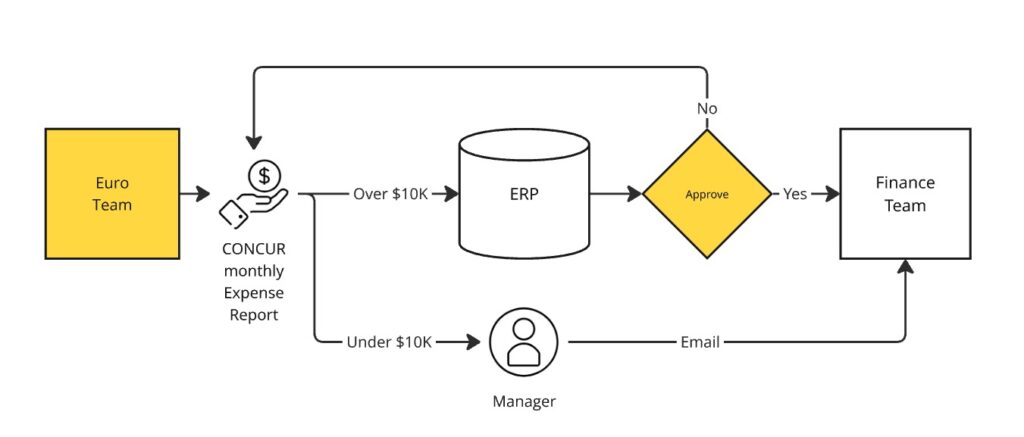

私はワークフロー(業務手順)の説明でよくつまづいた記憶があります。

たとえば、チームの情報共有について、口頭やチャットで説明しようとすると…。

💬 チャットでの説明(例)

When the budget is spent by European teams like the Dev team, you are required to enter the information into the ERP system via an Expense Report through Concur every month. However, if the amount is under $10K, you should first explain the situation to your manager, and after that, simply notify the Finance Team by email. If the amount is $10K or more, the Approver will review the details, and if approved, it will be automatically sent to the Finance Team, requiring no further action. On the other hand, if the Approver rejects the request, a notification will be sent back through Concur, so you will need to check it and take the necessary steps accordingly.

(欧州の開発などのチームで経費を使ったら、毎月Concurの出金伝票でERP登録してください。ただし、一万ドル以下だったら上司に状況を説明の後、財務に直メールでOK。一万ドル以上ならERP承認がなされれば財務に自動的に振り返られますが、承認が降りなかったらConcur経由で連絡がありますので必要な手配をしてください)

(米国マーケ)

What’s the difference if it’s under $10K or over?

(出費が一万ドル以上と以下で何が違うって?)

(欧州CRM)

Ah, this is for the Dev team. I’m on the CRM side, so I’m good.

(僕は欧州だけどCRMだし、開発でないから関係ないや)

全員がバラバラの理解で進みかける。しかも時差を考えると丸1日経ってから『伝わってなかった』という事態を招きます。

そこで非言語(=図解)に切り替えてみる

例)Miro風の図解(情報フロー):

結果、こういった図を紹介しました。これにより「OK、そういう流れね!」と。

それまで曖昧だった理解が一気に揃い共通認識が生まれました。(*上の図解は当時のものではありません。あくまでもサンプルです)

会話の中ではバラバラだった焦点が、図によって一点に集約され、以降の議論も語弊なくスムーズに進行。それ以降、こういった図解を多用することで、無駄な説明や確認のやり取りも激減。チーム全体のテンポが格段に上がったのを実感しました。

説明に10分かかっていた内容が、1枚のボードで30秒に。「話すより描くほうが早いし、さらに正確!」と感じる場面がこれまで何度もありましたよ!

テキストを補完する4つの実践ツール

テキストだけに頼らないコミュニケーションを実現するには、「視覚・感情・構造」を補完する手段が欠かせません。

ここからは、私が実際にグローバル現場で活用し、効果を実感してきた「非テキスト型」のコミュニケーション手法やツールを、順を追ってご紹介します。

それぞれの特性を活かすことで、伝達の精度とスピードが劇的に変わる――そんな実感が得られるはずです。

1. 白板ボード:思考の“共通キャンバス”(例:Miro)

- プロジェクトの構造・目的・課題を直感的に共有

- 図・矢印・付箋での整理により「流れ」が見える

- チームで同時編集ができる=“共創”がしやすい。メンバーのマウスが動くのがリアルタイムで見えて、まるで一緒のスペースにいるみたい!

2. ガントチャート:誰が、何を、いつまでに

- 担当・期日・進捗が一目瞭然(Who does what by when?という言い方をしていました)

- 「誰かが抜けていた」「期限を忘れていた」などのミスを未然に防ぐ

- プロジェクト管理の“共通地図”として機能する

3. 絵文字:温度感やポジティブさを“添える

- 意外にも「Emoji」(←もはや英語です)テキストだけでは無機質になりがちなやり取りに、感情や軽さをプラス

- 「Got it! 👍」「Thanks 🙏」の一言が雰囲気を変える

- ただし、過剰使用に注意しつつ、TPOに合わせて活用するのがセオリー

4. GIFアニメ/パワポ録画:動きのある説明を瞬時に伝える

- 複雑な手順や設定説明に圧倒的な効果

- 「読むより見た方が早い」を実現(特に英語の説明書や手順書は読みたく無い!という需要に最適。もちろん、間違いも時前に回避)

- スクリーン録画+自動変換ツールなどを使えば誰でも簡単に作成可能

実践から得た効果と学び

私の経験では、こうした「非テキスト型ツール」の導入によって:

- ミスや誤解が体感ベースで半減

- チームのタスク進行がスムーズに

- 心理的安全性が高まり、チームの雰囲気が改善(周囲もマネる様になってきた!)

- とくに多国籍チームでの共通認識のスピードが飛躍的に向上

一方で失敗例:「綺麗さ」にこだわりすぎた図解地獄 🔥🔥🔥

Miroを使う前、パワポで図解を作っていた時期は、「見た目を整える」ことにこだわりすぎ、簡単な内容を伝える1枚作るのに30分以上かかっていました。しかも社内の連絡レベルで・・・・。

- 図形を揃えて

- 矢印をまっすぐ引いて

- フォントや色を微調整して…

でも、肝心の中身は伝わっていない。今から思うと超やってはいけない失敗です。

でも、Miroを使ってからは、■→■→▲(ダイレクションのあるつながり)は、本当に3秒で描けちゃいます。さすが、それに特化したツールならではの手軽さです。

👉 教訓: 図解は“伝えるための手段”。完璧さを追求しすぎると本末転倒。

まとめ:伝わる手段を“持っているか”が武器になる

テキストだけでは伝わらない――。これは、もはや感覚ではなく、多くのグローバルチームで共通する現実です。

言葉に頼るのではなく、視覚・構造・感情のレイヤーを加えて「見せる」工夫をすることで、コミュニケーションの質は格段に向上します。

Miroやガントチャート、GIF、絵文字といった非テキスト型の手法は、単なる“便利なツール”ではありません。

それらは、異なる言語や文化を持つメンバー同士が「共通認識を築くための“仕組み”」であり、グローバル環境での誤解を防ぐための土台です。

ツールなど導入は、次のようなステップを踏んでスムーズな社内浸透を:

- 試験導入:

小規模なプロジェクトや定例ミーティングなどで、Miroやガントチャートを限定的に導入。 - フィードバックと振り返り:

使用後にチーム内で感想や効果、課題を共有し、改善の方向性を探る。 - 段階的な横展開:

成功事例をベースに、他プロジェクトやチームにも展開。導入の「勝ちパターン」を再利用。 - ルール整備・標準化:

テンプレートや運用ルールを明文化し、誰でも再現可能な形で社内に水平展開。

グローバルな現場で成果を出す人は、決して語学力だけで評価されているわけではありません。

本当に評価されるのは、“どう伝えるか”の引き出しを多く持ち、状況に応じて使い分けられる力だと信じます。

その第一歩は、“話して伝える”のではなく、“描いて見せる”という姿勢を持つことから始まります。

伝え方の選択肢を持つことこそが、これからの時代の大きな武器になるのです。

コメント