「ブランディングとマーケティングの違いは何ですか?」

この質問は、私がグローバルの現場で何度も受けてきたテーマです。

この質問を問われて、正しく即答できる日本人は意外に少ないのではないでしょうか。実際、多くの企業ではこの二つの言葉が混同され、どちらも「広告活動」や「販売促進」として一括りにされがちです。

あるいは、「マーケティング=広告」「ブランディング=ロゴやデザイン」という誤解のまま議論が進むことが多くあります。さらに「プロモーション」まで同じ文脈で使われ、用語が入り乱れてしまう。

これまで何度も「日本ではマーケティングとブランディングを一緒に考えすぎている」と指摘されました。

こうした混乱は単なる言葉の違いではなく、企業の成長戦略に直結します。誤解したまま進めると、短期的には売れても、長期的な信頼を築けず価格競争に陥る――私はその現場を何度も見てきました。

でも逆に言えば、グローバルビジネスの現場に立つと、これらの定義を明確に区別できるかどうかで成果が大きく変わってきます。この違いを理解し整理できれば、日本企業の強みをもっと世界に伝えることができます。

マーケティングとは「売れる仕組みを設計すること」

マーケティングを一言で定義するなら「市場を理解し、顧客に商品やサービスを届け、売れる仕組みをつくること」です。

一般的に4P(Product, Price, Place, Promotion)で表されるように、市場調査から価格設定、販路開拓、プロモーション戦略までを包括的に扱います。

その特徴は全体戦略によって顧客に価値を届ける責任をになっていることです。新製品のローンチ(発売)、季節キャンペーンなどは典型例です。が、これだけでなく、製品やサービスの開発に対する顧客の徹底調査やインタビュー、市場動向調査など、「End to End」な総合的戦略が求められます。

日本企業の現場を見ていると「マーケティング=広告宣伝費の執行」として捉えられているケースが少なくありません。テレビCMや交通広告、デジタル広告に予算を投じて「マーケティングをやっている」と言い切ってしまうわけです。しかし本来のマーケティングはもっと広く、顧客理解からチャネル設計まで含んでいます。

「最近マーケティングが少ないな!来月からもっと強化していこう!」と言った上司の意図が分からず、よくよく尋ねたら「雑誌広告の出稿数を指していた」ということもありました。

また、こちらのコラムでは日本企業がマーケティングを不得意な背景とその対策について、さまざまな文献を交えて書き出しています。併せてご覧ください。

なぜ日本企業は“マーケティング”が苦手なのか?――現場体験と文化・構造から考える

ブランディングとは「選ばれ続ける理由をつくること」

ブランドとは

日本ではブランドを「ロゴ」や「高級品」と誤解されやすい傾向にあります。(詳しくは以下のコラムも参照ください)

が、実際のビジネスの場においては「一貫して守り続ける顧客との約束」であり、「人(顧客)の頭と心の中に積み上がった一貫性のある信頼と共感」と考えると判りやすいと思います。

ロゴやデザインはその一部に過ぎず、本質は「この会社なら安心だ」「この製品なら間違いない」と感じてもらえる状態をシンボルとして記したものとなります。

ブランディングとは

一方のブランディングは、文字通り「ブランド」+「~ing」でできた言葉です。

上で記した「一貫性のある信頼と共感」を「人の頭と心の中に積み上げる行動」(~ing、アクション)がブランディングです。

一般的にブランディングの時間軸はマーケティングと比較して長期的です。今日の施策がすぐにブランドを形成するわけではありません。が、積み重なれば顧客の選択理由を形づくります。

アップル製品を好み、非常にロイヤリティーの高い人を「アップル信者」みたいな言い方をしたりします。そういったユーザーは、一夜にしてアップル信者になったのではなく、これまでの長い体験やストーリーを通じてブランドへの共感を呼び、選び続けている人たちです。

ブランディング戦略とは

スターバックスがどの店舗でも同じ体験価値を提供するのも、トヨタが「壊れない車」という安心感を世界で築いたのも、長期的なブランディング戦略の成果です。自然とそうなったのではなく、綿密な計画の元に「意図してそうなった」のです。

スターバックスを例にするとわかりやすいでしょう。

有名なストーリーとして、スターバックスには「Third Place」というコンセプトがあります。家庭でも職場でもない、心地よい第三の居場所を提供しよう、というものです。

この理念を実現させるべく戦略に基づいて全てが決まってきます。その一部としては・・・

- 店舗:配置、配色(グリーンとダークブラウン)、インテリア、什器、BGM、Wifi、直営経営など

- 店員(パートナー):いつもフレンドリーで明るい接客、名前を呼ぶサービス(カップへの名前書き)、常連客との挨拶やちょっとした会話、コーヒーの知識など

- 製品・サービスのクオリティ:常に安定した味わい、季節限定ドリンク、自分好みのカスタマイズ、バリスタによる信頼性など

- 理念:サステナビリティ、ダイバーシティ、多様性尊重という企業姿勢など

コーヒーが他より少し高くても、多くの人がスタバを選び続ける理由は、これら一貫したブランディング戦略によって顧客が自分の心に積み上げてきた「おしゃれで居心地がいい」「どの街のどの店舗でも同じ安心感がある」「自分好みにカスタマイズできる」などの価値体験です。

それがさらにもう一歩進んで「スタバでコーヒーを飲む自分が好き」という自己実現の域に達しているという計り知れない価値すらも生み出しています。

繰り返しになりますが、これらは「自然とそうなった」のではなく、綿密なブランド戦略の元に「意図してそうなった」のです。企業のブランド戦略がいかに大事か?がよくわかる事例になっていると思います。

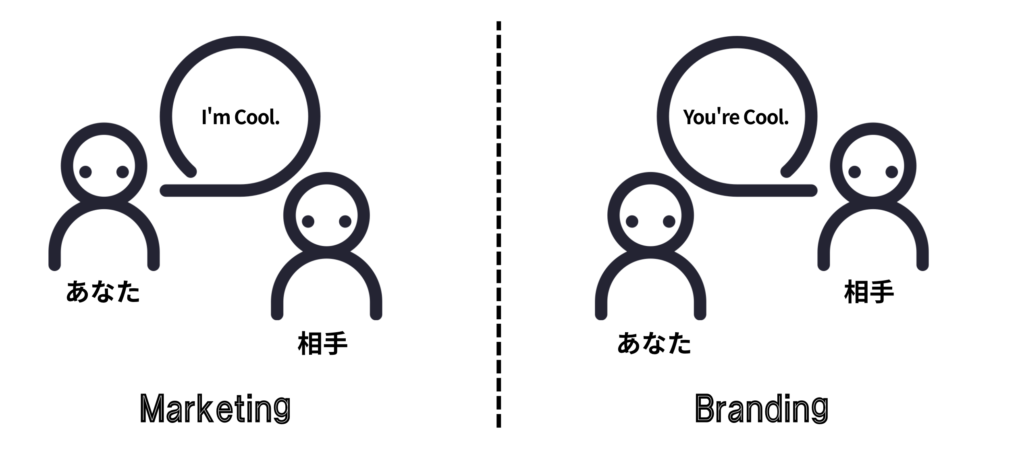

マーケティングとブランディングの違い

両者の違いを端的に整理するとこうなります。

マーケティングは、様々なコンテンツやメディアを通じて自社の価値を届ける活動。

一方で、ブランディングは、一貫性のある信頼や価値を人の心に積み上げる活動。

プロモーションとの混同

さらに「プロモーション」も混同されやすい用語です。

プロモーションは、マーケティングの4P(前述)の要素の一つですが「販売活動」のジャンルとして使われる英語表現として、我々日本人にはやや混同しがちな傾向があると思います。

『今月はもっとマーケティングに注力する』と言いながら、中身を確認すると特売の広告出稿だったり、割引キャンペーン、クーポン配布だったりと、単発的な『販売促進活動』を指しているケースもあります。こちらは限りなく短期的に売上や反応を得るための施策に過ぎません。

確かにこういった施策は、コンバージョンに対して即効性がありますが、効果は持続しません。

営業現場で「値引き施策」はよく「麻薬効果」に例えられる所以ですね😱!

また安近短なプロモーションを繰り返すと「このブランドはすぐに値下げする」というイメージを醸成してしまい、ブランド力はむしろ弱まります。

あくまでもプロモーションは、マーケティング戦略全体4Pを構成する一つの要素を取り出したものであり、広義のマーケティングやブランディングと混同しないで考えたいところです。

| 項目 | プロモーション | マーケティング | ブランディング |

|---|---|---|---|

| 目的 | 顧客の行動を促す(購入) | 売れる仕組みをつくる | 選ばれる理由をつくる |

| 時間軸 | 即日〜数ヶ月 | 短期〜中期 | 長期 |

| 成果 | 来店数・購入数・CV | 売上・ROI・シェア | 信頼・好意・ブランド資産 |

| KPI | 反応率、コンバージョン | 売上高、顧客獲得数 | ブランド想起率、NPS |

資産型と即効型を理解し、戦略を両立させる

マーケティングとブランディングは対立するものではありません。むしろ両輪です。さらにプロモーションを短期的施策として位置づけ、この三層構造を理解できる企業が強くなります。

- プロモーション=NOW:即効性のある販売の仕掛け

- マーケティング=HOW:売れる仕組みの総合設計

- ブランディング=WHY:長く選ばれる理由の構築

「広告を出せばマーケティングは十分」

「ロゴを刷新すればブランディングは完成」

こうした考え方の企業は、最初は成果を出しても長続きしません。結局は価格競争に巻き込まれ、営業現場は「値引きしないと売れない」という悪循環に陥ってしまうのです。

ブランディングとマーケティングを基盤に据えた上で、プロモーションを必要な場面で使う。これこそが持続的成長を可能にする組み合わせなのです。

グローバルな視点から考える

特にグローバルでこういった活動をする立場になると、欧米のメンバーの主張と日本人の間で齟齬が発生していることに気がつきます。これらは往々にして『英語』と『和製英語』のすれ違いであることが多いです。

しかも、『マーケティングの概念』『デジタルマーケティングの進歩』は日本はどうしても後ノリになってしまっているのでレベルが合わないことが多い。

またさらに一方で『機能的価値』を得意として発展してきた日本企業の多くは「良いものを作れば売れる」の精神が先走り、ブランディングなどの『情緒的価値』への重きを置いてこなかった、あるいは注力のバランスが最適ではなかった。

私はこれを多くの日本企が多少なりとも抱く「グローバルにおける三重の壁」と考えます。

- 英語(言語)の壁

- マーケティングの壁

- ものづくり神話の壁

全てにおいて、良し悪しでは決してなく「事実としてあるもの」「我々日本企業が国際競争の中で、まず前提として認識しておくべきもの」だと感じています。

今回はこの壁を認識する、という部分にフォーカスを当ててみました。

次回はブランド・エクイティーについて、また、ブランディング戦略に大切なインナーブランディングの考え方についてまとめたいと思います。

コメント